俗话说:“酒过三巡,菜过五味。”美酒和佳肴,往往相伴而行。春节,各色菜式轮番登场,自然也少不了酒水助兴。在一声声“吃好、喝好”之中,到底怎么才能“喝好”呢?

哪些人不能喝酒?

首先,慢性病患者,最好不要喝酒。高血压、高血脂、高血糖,属于代谢性疾病,跟生活方式关系密切。它们可以引起心脑血管疾病,比如中风、急性心肌梗死;而2019年的一项大规模研究显示,喝酒会进一步增加心脑血管疾病的风险。

其次,孕妇、未成年人,最好不要喝酒。怀孕期间饮酒,可能影响胎儿发育,引起胎儿智力障碍等问题。未成年人正在长身体的时候,代谢酒精的能力较差。研究显示,25克酒精,也就是一茶杯左右的高度酒,便有可能引起儿童死亡。

最后,新冠相关人群,也最好不要喝酒。打疫苗期间喝酒,可能干扰免疫系统,进而影响抗体的产生;治疗期间,退烧药、抗生素可以与酒精相互作用,轻则加重副作用,重可引起肝功能衰竭;即使康复期,也要注意一些——大病初愈,身体需要各种营养元素,酒精却会影响锌、维生素C、维生素B1等营养元素的吸收。

喝多少算合适?

看到这里,肯定有读者会问:对于普通成年人来说,喝多少算合适呢?2016年出版的《中国居民膳食指南》建议,成年男性每天饮用的酒精不超过25克,成年女性不超过15克;2022年,中国营养学会对此进行了更新:不论男女,每天都不要超过15克。从数量变化,大家也可以看出来,营养学家们对酒精的态度。

这里的“15克”,指的是纯酒精的质量。换算一下的话,对于啤酒,大概相当于一罐;对于红酒,大约为一杯;如果用小酒杯喝中度数白酒,两杯就差不多了。

怎么算喝多了?

酒精对人体的作用,大致可以分为两步:首先,经消化系统进入血液,刺激循环系统;接着,随血液循环进入大脑,作用于神经系统。更具体一点说,酒精对神经系统的作用,又分为两步,先兴奋后抑制。

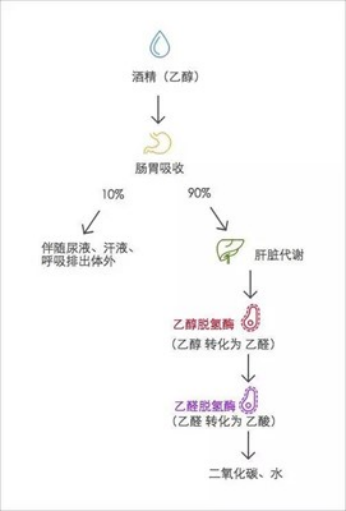

酒精代谢

正因如此,喝酒之后,很快会感到浑身发热,这不是身体产热增加,而是血管在酒精作用下扩张,使皮肤感受器产生错觉;接着会变得话多、鲁莽,好像勇气倍增,其实,精细操作能力已经受到影响,最好就此停下;等到抑制期,说话口齿不清,呼吸变慢或者不规律,身体就处于酒精中毒边缘了。

酒精中毒,一方面可以干扰代谢,导致有害物质在体内堆积;另一方面,继续干扰神经系统,引起昏迷、呼吸衰竭,严重时,便会引起死亡。

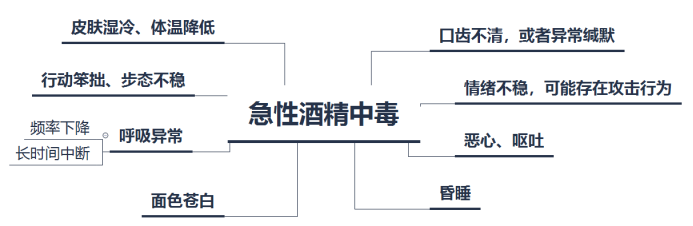

所以,跟亲友相聚时,一定要学会“察言观色”:面色发青或者发白,意味着身体热量不足;口齿不清、自制力下降,意味着已经进入了神经抑制期;而呼吸变化,比如,呼吸次数少于每分钟8次,或者两次呼吸之间的间隔超过10秒,是最需要警惕的迹象。

喝多了怎么办?

酒精中毒的“知名度”不高,影响却非常大。北京协和医院急诊科的研究显示,每年至少有数千起酒精中毒,1月过年期间是高发期;深圳市的研究则显示,酒精中毒的病例数几乎逐年上升,已经到了必须重视的时候。

急性酒精中毒的表现

遇到亲友喝多了,正确做法是什么呢?

第一,尽量让饮酒者舒适。准备点厚衣服、小毯子,帮助他们保温;准备一些白开水,以免他们口渴。第二,尽量让他们坐着、保持清醒,如果他们要躺下,一定要让他们侧着身体躺。平躺、俯卧,呕吐物有可能进入呼吸道,进而引起窒息。第三,最好派个人,专门在边上陪着。如前所说,过量饮酒会引起神经系统抑制,让醉酒者失去自救、呼救的能力。

总之,喝酒虽是小事,却可能引起大问题。希望大家都能对此有些了解,做到尽兴而不伤身。